Jenny Holtzer 1950-

- 1950

- オハイオ州、ガリポリスに生まれる。

デューク大、オハイオ大、ロードアイランド美術学校に学ぶ。

ロスコの抽象画に傾倒する。 - 1976 26歳

- 「ブルー・ルーム」アトリエを青一色に塗り以後絵画を離れる。

- 1977 27歳

- ニューヨークに移る。J.コススが開くホイットニー美術館インディペンデント・スタディ・プログラムに参加する。

指示された読書リストの本を読破、本の図表やキャプションを集める。

「自明の理」をポスターにしマンハッタンの町に貼る。 - 1983 33歳

- <サヴァイバル>で電光掲示板を使う。以後あらゆるメディアを使う。スクール・オヴ・ヴィジュアルアーツで教える。

- 1990 40歳

- 44回ヴェネツィア・ビエンナーレでグランプリを受賞する。

- 1977-79

- TRUISN「自明の理」

- 1979-82

- INFLAMMATORY ESSAYS「扇情的なエッセイ」

- 1980-82

- THE LIVING SERIES「生きること」

- 1983-85

- SURVIVAL 「サヴァイヴァル」

- 1986

- UNDER A ROCK「岩の下にて」

- 1989

- LAMENTS 「悲歌」

- 1990 40歳

- MOTHER AND CHILD「母と子」

- 1992

- WAR「戦争」

- 1993-94

- LUSTMORD「暴行殺人」

「PROTECT ME FROM WHAT I WANT」 1985ー6

「PROTECT ME FROM WHAT I WANT」 1985ー6

街の電光掲示版は現代都市の記号の典型の一つです。そこには、簡明な数行の言葉によって都市の情報が刻々と流されます。私たちはそこに流される情報が、天気予報、ニュースの断片、CMなどであることをあらかじめを知っています。都市の流れに乗りながら、私たちは動きを止めることなく瞬時にその情報を読解します。

ところがホルツァーが電光掲示板に流すのは、私たちが予期している<システム>の情報とは全く異質な、個が発するメッセージです。「私を私の欲望から守ってください」という電光掲示板の文字は、都市の流れのなかでは無縁の形而上学的な警句です。

私たちは、私たちが受け取るはずの野球試合のスコアでも明日の天気でもない、個が発するメッセージに一瞬の虚を突かれます。 彼女の作品はまさに突然出現した天の掲示のように都市の空間を彩ります。

ブルーの部屋 1976

七〇年代に絵画から出発したホルツァーは、抽象表現主義の二世代目に当たるマーク・ロスコの抽象表現に傾倒します。

イメージを描くことを捨てたポロックの後を受けたロスコは、無意識からじわりとにじみ出てくるような色面の生成に彼の思いを託します。 彼の画面には、まるで彼の言葉にならない感情そのもののような色面が広がっています。

それらの色面の様子は、地となる色面から違う色面がにじみ出てくるか、あるいは逆に前面の色面が地の色に向かって沈み込んでいくかのようです。彼の色面は、長い年月のうちに起こる自然の地形の変化をみるような、ゆったりとした時の流れを感じさせる無言の劇です。ロスコの抽象絵画では、色彩のかすかなつぶやきにすべてのメッセージが封じ込められています。

ホルツァーはロスコにならい色彩の表現を追求します。ところが、表現の本質であるはずの無言の色彩は、キャンバスの外の現実の事物のざわめきのうちにかき消されてしまうのです。

それはちょうど、現代都市において、その基盤であるはずの自然が人工の都市環境によって遠ざけられてしまう事情と同じです。キャンバスを囲む事物のざわめきは、キャンバス上の技法の問題を超えた、社会学的な広がりを持った問題です。それは絵画のうちに止まる限り、解決不能の問題でした。一九七〇年、ロスコが絶望のうちに世を去った原因もそこにありました。

ホルツァーはキャンバス外の事物のざわめきをなんとか消し去れないものかと考えます。そして一九七六年、彼女はついに自分のアトリエの床もドアも窓も、そのすべてをブルー一色に塗るのです。彼女はキャンバスを出て環境に向かうことに解決法を見い出します。

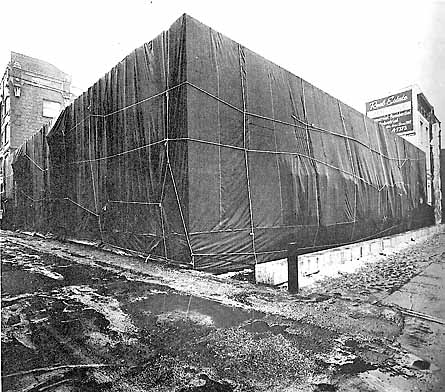

クリスト「シカゴ現代美術館の梱包」1968-69

梱包の作家クリストは大きなビルを布で包みます。一九六八年から六九年にかけて、彼は「シカゴ現代美術館の梱包」に挑みます。

彼はビルの表面がもつ記号性にすっぽり覆いをかけ、ビルが記号を帯びる以前の無言の事物とします。

都市の記号が張り巡らされた空間は一瞬の沈黙に包まれ、私たちはそこに出現する事物の相に、自身の記号的なあり方を改めて問われます。

ホルツァーにとって、クリストが大きなビルを包むように、一つのビルをブルー一色に塗ることは不可能ではありませんが、それは彼女一人の手に余る作業です。以後、ホルツァーは色彩を使って環境に働きかける表現をあきらめ、個人が事物の記号のざわめきのなかで表現できる方法を模索し、言葉の表現にたどり着きます。

広告塔からのインスピレーション

ホルツァーが電光掲示板に注目したことは、かつてウォーホルがブロードウェイの広告塔に時代の表現を見い出したことを思い起こさせます。

「ポップ・アーティストたちは、ブロードウェイを歩けば誰でも一瞬のうちにわかるイメージ・・・コミックス、ピクニック、テイブル、メンズ・トラウウザー、有名人、シャワー・カーテン、冷蔵庫、コーク瓶・・・つまり、抽象表現主義のアーティストたちがつとめて無視しようとしていたすごく現代的なものすべてのイメージをつくった。」

POPism, Andy Warhol & Pat Hackett, リブロポート,1992

ウォーホルらポップ・アーティストは、<記号のシステム>が繰り出すイメージの記号をそのまま個の表現のイメージ記号として<システム>に提出したのです。彼らの、<システム>のデザイン表現やイメージの記号=個の記号とする営みが芸術表現たり得たのは、彼らが<システム>の記号の領域を反転させたところに個の領域をイメージしていたからに他なりません。

しかし彼らの実際の制作は、むしろ個の領域を反転させて<システム>の記号に同置させる方法を取っています。デザイン記号やイメージの記号に個人が解消してしまうかのような彼らの表現は、そのまま現代都市に生きる私たちを象徴していました。

時を経て、ホルツァーが注目したのも都市の広告塔です。しかし、彼女はウォーホルらを魅了したイメージの記号にはもはや関心を示しませんでした。そこには転倒した人間のイメージがうごめくばかりで、工夫をこらした色彩や音響の効果も転倒した姿を装飾しているざわめきに過ぎません。

ホルツァーが注目したのは、<システム>の言語表現です。言語表現はイメージ記号の基軸とされ、また、個と<システム>転倒の構造を最もあきらかに示しています。例えば、よくみる広告のコピーに次のようなものがあります。「私たちはあなたの生活を豊かにするためにこの商品を作っています」、「私たちの仕事はあなたのお役にたつことです」これらの表現はいかに名句が工夫されようと企業の意図が反転して述べられていることに変わりがありません。

言語への注目

ところで、言語が及ぼす力をいち早く問題にしたのはの現代美術の先達、デュシャンです。彼はまず絵画の題名を取りあげます。

絵画においては、題名が重要な役目を果たしています。題名一つで絵画のイメージは肯定的にも否定的にも変わってしまいます。デュシャンは芸術からは最も遠いとみなされる便器に「泉」という詩的な題名をつけ、絵画のイメージと同伴し<美>に行き着かせる言語の役割を浮き上がらせ観衆を混乱させました。

M.デュシャン「エナメルを塗られたアポリネール」1916-17

また、デュシャンはサポリン社のペンキの広告に細工をし、「エナメルを塗られたアポリネール,1916-17とします。

彼はゴロ合わせや、単語の文字を入れ替え全く違う単語をつくりだすことを知的なゲームのひとつとしました。

その後、文字の記号性を取りあげたのはジョーンズでした。彼は、記号に慣らされ事物の表面を上滑りしていく私たちの認識のあり方をするどく批判する表現を展開しました。

しかし、その関心は文字のデザイン的な形に集中していき、結局、彼の表現は文字記号のデザインと絵画の関係を追求することにすり代わってしまいました。その後、表現が言語の記号性を対象にすえるのをみるには、概念アートの登場を待たねばなりませんでした。

「One and Three Chairs」 1965 J.Kosuth

六〇年代半ばに登場するコススは、都市の記号の根幹を担う言語の定義と対応する事物を掲げそのあり方を問う表現を繰り広げました。彼の章で取りあげた「一つで三つの椅子」1965 がその始まりでした。

ホルツァーが< 記号のシステム>内の言語表現を、個の表現領域に反転させ自己表現をすることができたのは、コススの芸術表現によって< 記号のシステム>と言語表現の関係が検証されたことによっています。

インディペンデント・スタディ・プログラム

一九七七年、ホルツァーはニューヨークに出、ホイットニー美術館のインディペンデント・スタディ・プログラムに参加します。そこでダン・グレーアム、ジョセフ・コススらの講師に出会います。

このプログラムでは、古今東西の重要な思想を網羅した文献リストが示され、彼女はそのすべてを読破するのです。文献の多くは、論理の形式を踏み、堅苦しい言葉使いでその理路が長々と記述されています。それらの言わば古い記号形式をたどることは、画家をめざした彼女にとってはかなり苦しい作業です。

拡大された「自明の理」のポスターがフランクリン・ファーネス画廊の窓に貼られた。1978

ともすれば読書を断念しそうになる彼女の興味をつなぐのは、文献のなかでその内容を端的に物語る図表やキャプションです。図表や、キャプションは、文章を追うにつれて内容を見失いそうになる彼女に一気に著者の言わんとするイメージを伝えます。

ホルツァーの最初の文字を使った作品、「自明の理」1977-1979 は読破した書物の彼女の手によるキャプション集として作られたとされています。

彼女は一四五の単文を何枚かのポスターに印刷し、マンハッタンの街頭に張ったのです。それは個の記号を掲げたホルツァーが、彼女のブルー・ルームの沈黙の空間から都市の記号のざわめきのなかに乗り出す初めての試みでした。

「自明の理」1977-79

ホルツァーはインディペンデント・スタディ・プログラムで示された文献を読書することから彼女の考えを発展させます。壮大な世界の広がりを示しているはずの文献の言語表現は、はあまりに長大で古めかしく、まるでピラミッドのように、ただ偉容をほこるばかりで彼女の違和感をかきたてる存在です。ホルツァーは文章表現のイメージのあり方を考えます。

「あっそうか」と私たちのうちに、あるひらめき、あるイメージ、ある考えが生じるときを考えてみると、それは意外にも単純なワン・センテンス、あるいはワン・フレーズ、またはそこまでもまとまらない断片的なイメージを核にしています。

長大な思想を紡ぎ出した古の思想家たちといえども、彼らに訪れた啓示は、一つのアイデア、ワン・センテンスではないだろうか? 彼らといえども、瞬時にヴィジュアルな全体像を抱かせる、ワン・センテンスを頼りにその後に続く考えをまとめあげたに違いない。知の糸口は、必ず一つの単純なイメージであったり、ワン・センテンスであるはずだ。その後に、前提が築かれ、理路が積み重ねられ構造化されて長大で複雑な構築物となる・・・。

ホルツァーは文献を読むなかで、文献の正確な理路に関わりなく、また自身がその正否を判断することなく、彼女に訪れるヴィジュアルなイメージをワン・センテンスに書きとめていきます。

それはカメラの単眼からみた世界の像と同じく、全体像の提示ではないものの、それぞれが必ず現在のリアルな事実の側面を言い当てています。それらは文章で綴られた現在の世界のスナップとでも言えるものです。

「ほんのちょっとした知識でも役にたつものだ」

「専門家には変人が多い」

「男には母親であるということがどういうものであるかを知ることはできない」

「ざっくばらんな人が必ずしもより良い人であるとは限らない」

「子どもほど残酷なものはない」

「子どもは未来の希望である」・・・

「自明の理」の一節。

「JENNY HOLZER」淡交社 1944

それぞれなにがしかの真実を言い当てているこれらの単文は、互いに共鳴し強め合ったり背反したりしながら完結することなく羅列されています。その状態は、まさに私たちが日常で下している判断の流れそのものです。

私たちは次々に生起する日常の事象に対して、時には矛盾する判断を次々に下して行動しています。

ある知人にはにっこり挨拶し、他の人にはなぜか知らないふりでやり過ごすとき、そこに表明されている行動は全く違う観点に基づいています。

「人に挨拶するのは気持ちの良い行為だ」

「いやな人には近づかぬ方がよい」

「人には分け隔てなく接するべきだ」

「表面だけの行為は人間を貧しくする」・・・。

私たちはそれぞれの観点に一部の真実を感じ、それらをめまぐるしく入れ替え、共鳴するもの同士を結びつけ、時には矛盾をきたしながら自らの判断とします。

システム内の言説

ホルツァーが集める短文は、まるで私たちの頭上に散らばる夜空の星のように<システム>上に散在する過去の言説の断片です。 時代を超えて原型のまま生き残るいくつかの言説が古典と呼ばれます。 そうでない言説は時とともに断片化し<システム>中にさまざまな大きさで散在しています。 私たちは意図して、あるいはなかば無意識で、それらを取り込み私たちのインスタントな知恵としています。

ホルツァーは、<システム>に残された古典の文献を読むという作業の違和感をたぐりよせ、< システム>内の言説とそれを受け取る私たちの関係に注目するのです。

しかし、この段階では、彼女は私たち個人と<システム>の逆立はまだ明確には意識されていず、< システム>の言説とホルツァー個人の側の言説はないまぜにされます。

「個々の人々が実際に体験した真実は有効だということもいいたかった。それぞれの主張に同等の重みを与えて、シリーズ全体としてはそれを眺める人に、あるいはその読み手に、ある種の寛容さを植えつけられないかと思ったわけ。それぞれの文の背後に、それを心底から信じこんでいる人を想像できるのではないか、と。そうすれば、その文句に象徴される信者を撃ったりする恐れが減るのではないかと思ったわけね。・・・」

ホルツァーは< システム>に散在する言説やその断片のうちから、彼女にヴィジュアルなイメージをもたらす単文を無作為に選び羅列します。また彼女に訪れたイメージを単文にする作業も合わせてなされ、それらもそこに加えられます。

ここでは、彼女の選別(創作)基準は、単文がいかにあざやかにある世界観、価値観を指し示すか、その鮮烈さにのみあります。羅列された単文はそれぞれの方向に世界、価値を指し示します。彼女の手によるそれらの集合は、個の側にあってまだ体系化されない生の世界観、価値観、つまり< システム>に対する個の現在形を浮かび上がらせています。

コススに倣うメディアの「調査」

Tシャツにプリントされた「自明の理」New York, 1983

七〇年代、ホルツァーに先行するJ・コススは「調査」と題した引用テキストの提示を繰り広げました。 彼は<システム>内の言説の記号がさまざまなメディア上でどのように機能しているかを調べるのです。彼の選んだテキストは、看板、横断幕、映画館のスクリーン、新聞記事、電車の中吊り等々にかたちを変え提示されました。

ホルツァーも彼の「調査」に倣い、「意味の生成」を調べるために彼女の選んだ単文をさまざまな日常のメディアに送り込みます。

七七年にポスターに印刷してマンハッタンの街角に貼りだすことを皮切りに、一九七八年には、フランクリン・ファーネス画廊の窓に大きく引き延ばした「自明の理」のポスターを展示します。

八〇年には「自明の理」をTシャツにプリントし、「生きること」のシリーズを金属プレートに刻み、その他、帽子(「サヴァイヴァル」1987のドクメンタ8)、商店のレシート(「サヴァイヴァル」1988 ロンドン、ヴァージン・ストア)、雑誌(「暴行殺人」1993 ミュンヘン、シュットドイチュ・ツァィトゥンク誌)など、彼女流の「調査」を展開します。

電光掲示板に流れる言説

ホルツァーが「調査」したメディアのなかで、彼女の真価を最も発揮したメディアが電光掲示版です。一九八二年、パブリック・アート基金の援助によって、ニューヨーク、タイムズ・スクエアーの大きな電光掲示板に「自明の理」が流されます。

彼女がイメージの有無で切りそろえた単文は、普段電光掲示板に流れるニュースや天気予報などの< システム>の無機的な単文と同じスタイルです。観衆は<システム>の情報の場に突如現れた個の表現に意表をつかれ、ある啓示に打たれたかのような感銘を味わうのです。それは、ホルツァーがつくり出したインスタントでデジタルな現代の啓示です。

「サヴァイヴァル」Candlestick Park, San Francisco, 1987

一九八七年、サン・フランシスコ、キャンドルスティック球場のスコア・ボードに登場するホルツァーの単文はまさに劇的な効果をあげています。

「あなたは一つは大きな情熱を持つべきだ」という電光板の文字は、野球に熱中する人々を一瞬その場の熱狂から引き離し、自らの人生について考える孤独の境地に連れ出します。 次々に現れる警句は、あたかも人々一人一人の超自我が次々に具体化されていくかのように映り、人々はある種、敬けんな気持ちに打たれるのです。

過激化する言説「扇情的なエッセイ」1979ー82

「人々は何とか生きながらえようと懸命です。・・・・現在は危機的な時代であり、私たちが生き延びられるかどうかが問題になっています。私たちは現状をただすために、できるだけのことをしなければならない」 と語るホルツァーは次第に言説を過激化させます。

「アート・ワーズ」現代美術の巨匠たちジーン・シーゲル 1992 スカイドア

「過剰を破壊せよ。肉体を飢えさせ、髪を剃り、骨をあらわにし、

頭をはっきりさせ、意志を定め、感覚を制限し、家族を離れ、

教会から逃げ、害虫を殺し、心臓を吐き出し、死者を忘れよ。

時間を限り、娯楽を絶ち、自然を否定し、知人を退け、

物質を棄て、真理を忘れ、神話を解剖し、動きを止め、

衝動を封じ、すすり泣きを止め、おしゃべりを飲み下せ。

喜びを軽蔑し、感触を軽蔑し、悲劇を軽蔑し、自由を軽蔑し、

貞節を軽蔑し、希望を軽蔑し、賞賛を軽蔑し、再生産を軽蔑し、

多様性を軽蔑し、装飾を軽蔑し、解放を軽蔑し、休息を軽蔑し、

優しさを軽蔑し、光を軽蔑せよ。それは機能と同じく形の問題だ。

それは革命のことだ」

「扇情的なエッセイ」1979ー82の一節。

ヴィジュアルなイメージの喚起だけを問題にし、言説に対してニュートラルな立場を保っていたホルツァーは、一転して< システム>の言説に対立し否定する場にたちます。

「悲歌」1989 から「暴行殺人」1993-94へ

ホルツァーは< システム>に対する否定的な態度を鮮明にし、個の言説を< システム>に反転させます。この時点で彼女はコススの「調査」の次元を離脱し、< システム>の記号のレベルで個の表現を繰り広げる新たな芸術表現の領域を発見したのです。その言説は、「女」として生きることを深く問うものとなっています。

「私には 私に押しつけられた 熱い穴が あいている。

私は それと 生きていくことができる。

私をいたぶるために 人々がその穴を作り それを使う。

私もその穴を 傷つけることができるが 刺激のために いつもは

私の考えを そこにしまっておく。

私の心がまともなとき 私は 誰もが聞きたがらないことを

言うことができる。

私は私がよりよく知っていることを 自慢する、 しかし私の最後の

やさしい部分が荒れ狂う

何故なら 私は私だけが一人で 死ぬつもりはないからだ。

私は穴をあけたままにしている。」

「悲歌」1989 の一節。

この詩とも独白とも取れるホルツァーの言説は、< システム>に散在する単文と同じスタイルを取りながら、その内容は鋭くそれらと対立しています。彼女は「母と子」1990 で母親となった女性の不安や愛情を同じ形式の単文で訴え、「戦争」1992 では、惨たらしい死の情景を描き「暴行殺人」1992-34 へと歩を進めます。

「暴行殺人」1993-94

「暴行殺人」1993-94では、ホルツァーはその被害者と加害者の両側、被害者の最後を看取る観察者の三人を設定し極限状態におかれたそれぞれの独白を作品としています。加害者の独白は被害者と思われる人体の皮膚に直接書かれています。写真映像としたその作品は、ミュンヘンの シュットドイチュ・ツァイトゥンク誌に掲載されます。

<暴行殺人>より「被害者」1993

シュットドイチュ・ツァイトゥンク誌,

ミュンヘン

「女が死ぬ場で私は気を失わずにいる。

おまえが入ってくるところを、鳥は首を廻して片方の目で見る。

私の乳房があまりに腫れているので、私はそれを噛む。・・・(中略)

私の鼻は草に押しつけられてつぶれた。

私の目がおまえの平手打ちで痛い。

・・・(以下略)」

「暴行殺人」被害者 1993の一節。

ホルツァーの文章は壮絶な場面が直截な表現で淡々と述べられていて、逆に生々しい臨場感を私たちに与えます。しかも、その文章は女性の皮膚に刻みつけるように直接書かれています。

現代の記号社会では、誰の身にもこのように残酷な事態が起こり得ます。 それは、七〇年代の後半、同じ女性作家のC・シャーマンがニューヨークに出たとき、街が恐ろしく外出できずにいたことを思い起こさせます。

人が性の記号、「男」「女」として見られるとき、本人の意図とは関係なく「加害者」、「被害者」の構図に巻き込まれることになります。

男性の側の身近な例をあげれば、夜道をたまたま女性の後ろを歩いた時、前を歩く女性のおびえは彼が意図せず、すでに「加害者」の位置にあることを思い知らされます。

ホルツァーは、私たちが性の記号として否応なくあるこのような現実に目を向け、さらにその極限状態をイメージし、表現します。 繰り返せば、私たちが不意にこの極限状態に置かれることは十分あり得るのです。それは、私たちが彼女の前作、「戦争」の死にゆく兵士や市民に即、なり得ることと同じです。

「暴行殺人」より「無題」1994

人骨にシルバーのプレート

雑誌やメディアにあふれる悲劇の情報は< システム>の空間内での不幸な出来事であり、死は常に他者の死です。

ウォーホルはかつてそれらの他者の死を、空虚な個の記号としてそのまま表現しました。それに対してホルツァーは、人間としての記号の宿る皮膚に私たちを引きつけ、死の遍在を突きつけます。

さらに、彼女は人骨に彼女の単文を刻んだ銀のプレートを取り付けそれらを並べます。

それはまさに寒々とした個の究極の記号です。子どもを持って以来、死が遍在するこの社会と戦い「生きのびる」ことを考えるようになったと言うホルツァーは、今や、死の極限状態が、無名の大衆である私たちの生きる営みのまさに隣り合わせのところにまで迫ってあることを告発しています。